Was ist eine Versöhnung?

Versöhnung beginnt, wenn man nicht länger um den Schmerz kreist, sondern den Blick hebt. Nicht um zu relativieren, sondern um Heilung zu suchen – in Wahrheit und mit Milde. Christlich gedacht, ist Versöhnung keine Psychotechnik, sondern ein Geschenk: Gott spricht uns frei, damit wir einander freisprechen können.

Im Sakrament der Versöhnung verdichtet sich diese Erfahrung. Wer beichtet, tritt nicht vor einen Richter, sondern vor einen Arzt. Die Selbstprüfung ist nicht Selbstanklage, sondern Ehrlichkeit vor Gott: „So bin ich. Und so möchte ich nicht bleiben.“ Das Aussprechen von Schuld wird zu einer Tür – und dahinter liegt nicht der Tadel, sondern ein Raum, der nach Morgen riecht. Der priesterliche Zuspruch „… ich spreche dich los“ ist mehr als Formel; er ist Zusage, dass unsere Verstrickungen nicht die stärkste Macht sind.

Doch Versöhnung ist größer als der Beichtstuhl. Sie geschieht in Wohnzimmern und auf Krankenhausfluren, zwischen Geschwistern, Nachbarn, Kollegen. Sie braucht drei Dinge: Wahrheit, ohne Beschönigung; Mut, den ersten Schritt zu tun; und Zeit, die nicht gedrängt werden darf. Vergebung bedeutet nicht, Unrecht gutzuheißen oder das Gedächtnis auszulöschen. Sie bedeutet, das Recht auf Vergeltung aus der Hand zu legen, damit Zukunft möglich wird.

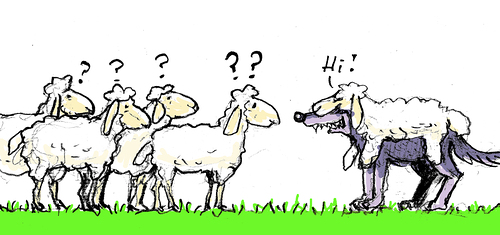

In einer polarisierten Öffentlichkeit hat Versöhnung eine gesellschaftliche Dimension. Sie widerspricht dem Reflex, Menschen auf Fehlstellen festzunageln. Sie glaubt, dass niemand mit seiner schlimmsten Tat identisch ist. Christliche Gemeinschaft wird glaubwürdig, wo sie Konflikte austrägt, ohne Menschen abzuschreiben. Versöhnung ist eine Kultur, genährt von Gebet, Gespräch und der Bereitschaft, neu zu beginnen – so oft wie nötig.

Am Ende bleibt Versöhnung ein Pascha-Wort: durch die Nacht in den Morgen. Sie kostet, aber sie lohnt – weil sie Beziehungen rettet, Herzen erleichtert und Räume öffnet, in denen man atmen kann. Wer einmal tief versöhnt leben durfte, erkennt: Die Welt ist nicht weniger zerbrechlich – aber sie ist heilbar.