Herausforderungen in der Ökumene: EUCHARISTISCHE GEMEINSCHAFT

Was wird gefeiert?

| Altorientalen |

|

In der Göttlichen Liturgie wird in den verschieden Riten (antiochenisch-westsyrisch, alexandrinisch/koptisch-äthiopisch, armenisch, ostsyrisch bzw. chaldäisch) nach verschiedenen Formularen gefeiert.

Eine eucharistische Liturgie dauert 2 bis 3 Stunden. Sie ist geprägt durch Symbolik, Riten und Wiederholungen, Anrufungen, lauten und stillen Gebeten und Gesängen, die den Gläubigen eine aktive Anteilnahme am Geschehen mit allen Sinnen ermöglichen.

|

| Orthodoxe |

|

Die Göttliche Liturgie gilt im byzantinischen Ritus als Vergegenwärtigung des einen Opfers Christi und wird mit verschiedenen Formularen (Basilius, Chrysostomos, Jakobus) gefeiert.

Eine Aufbewahrung der Eucharistie in einem Sakramentenhäuschen, die Verehrung außerhalb der Eucharistiefeier, z. B. bei Prozessionen, ist orthodoxen Christen fremd.

|

| Katholiken |

|

Eucharistiefeier (Danksagung), auch Herrenmahl, Brotbrechen, Messe genannt. Die Hostie bzw. das heilige Brot bezeichnet den Leib Christi. Der Wein steht für das Blut Christi und die Freude der Schöpfung.

Eucharistie ist Quelle und Höhepunkt des gesamten kirchlichen Lebens. Die Feier in Gemeinschaft steht im Zentrum. In der Vergegenwärtigung von Tod und Auferstehung Christi geschieht Verwandlung zur Solidarität.

|

| Protestanten |

|

Im Abendmahl schenkt sich der auferstandene Jesus Christus in seinem für alle dahingegebenen Leib und Blut mit Brot und Wein. Er gewährt dadurch Vergebung der Sünden und befreit zu einem neuen Leben aus Glauben …

Wir bekennen die Gegenwart des auferstandenen Herrn unter uns. In der Freude darüber, dass der Herr zu uns gekommen ist, warten wir auf seine Zukunft in Herrlichkeit (Vgl. Leuenberger Konkordie, 15f.)

|

| Anglikaner |

|

The Holy Eucharist, Communion oder auch Mass, gelegentlich Lord’s Supper.

Das Book of Common Prayer /Allgemeines Gebetbuch (Standard in der gesamten Anglikanischen Gemeinschaft) beschreibt zwei Formen des Ritus. Der Ritus weist große Nähe zu den Reformierten auf.

In den letzten Jahren sind im nordamerikanischen Raum revidierte Fassungen in Anlehnung an die erneuerte röm.-kath. Liturgie entstanden.

|

Wie ist Jesus in Brot und Wein gegenwärtig?

| Altorientalen |

|

Die heilige Eucharistie stellt das Leben Jesu symbolisch dar: Menschwerdung, Taufe, Bezwingung des Todes und Errettung der Menschheit durch Kreuzigung und Auferstehung, Einigung mit Gott als Glieder des Leibes Christi durch den Empfang seines Wortes, seines Leibes und seines Heiligen Geistes.

Das Brot muss rund sein (Unendlichkeit Gottes) und ist mit einem speziellen Stempel versehen.

Im Osten wird Rotwein bevorzugt verwendet. Dem Wein wird heißes Wasser beigemischt.

|

| Orthodoxe |

|

Jesus Christus bleibt auch nach der Liturgie im eucharistischen Brot und Wein gegenwärtig (solange die Zeichen bestehen, enthalten sie Christi Gegenwart).

Die konsekrierten Gaben können daher in der Kirche aufbewahrt, verehrt und bei Bedarf Kranken in die Wohnung gebracht werden.

Es ist Christus, der zu dem Mahl einlädt und ihm vorsteht. Er ist der Hirte, der das Volk Gottes leitet, der Prophet, der das Wort Gottes verkündet, der Priester, der das Geheimnis Gottes feiert.

|

| Katholiken |

|

Der Begriff „Transsubstantiation“ (lat. für „Wesensverwandlung“) bezeichnet in der Theologie die Wesensverwandlung von Brot und Wein in den Leib und das Blut Jesu Christi in der heiligen Messe. |

| Protestanten |

|

Zwar sehen einige evangelische Freikirchen im Abendmahl nur eine symbolhafte Gedächtnisfeier, die Lutheraner aber glauben wie die Katholiken an eine Realpräsenz Christi im Abendmahl.

Lutheraner sprechen von einer Allgegenwart oder der Einheit von Leib und Blut Christi in Brot und Wein.

|

| Anglikaner |

| „Darum, o Herr, unser himmlischer Vater … bitten wir: Nimm dieses unser Lob- und Dankopfer gnädig an. Mit Deinem Wort und Deinem Geist heilige diese von Dir geschaffenen Gaben Brot und Wein. Gewähre, dass wir sie gemäß der heiligen Stiftung Deines Sohnes empfangen, uns dabei an seinen Tod und seine Leiden erinnern und so selbst Teilhaber seines gesegneten Leibes und Blutes werden ...“ (Allgemeines Gebetbuch) |

Was lässt sich bildlich darstellen?

| Altorientalen |

|

Griechisch Orthodoxer Bischof Ioannis Zizioulas erteilt den Segen, göttliche Liturgie |

| Orthodoxe |

|

St.-Jakobus-Liturgie in der russisch-orthodoxen Kirche |

| Katholiken |

|

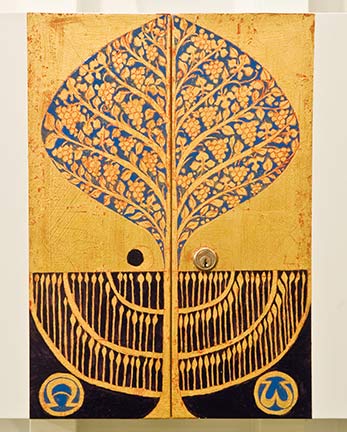

Tabernakel (lat. „Zelt“) erinnert an das Zelt der Bundeslade. im Bild der Tabernakel im Don Bosco Haus in Wien

|

| Protestanten |

|

Kelch und Brot n einer evangelisch-lutherischen Kirche.

|

| Anglikaner |

|

das Ostfenster in der anglikanischen Kirche in Wien |

Wer steht der Feier vor?

| Altorientalen |

|

Bischof bzw. Priester.

|

| Orthodoxe |

|

Bischof bzw. Priester.

|

| Katholiken |

|

Nur ein Bischof oder Priester, der das Sakrament der Weihe empfangen hat, darf der Eucharistie vorstehen.

Das Amt steht im Dienst der Treue zum apostolischen Ursprung. Es wird seit den Tagen der Apostel durch Handauflegung weitergegeben.

|

| Protestanten |

|

Ordinierte Bischöfe und Bischöfinnen, Pfarrer bzw. Pfarrerinnen und beauftragte Lektoren bzw. Lektorinnen.

|

| Anglikaner |

|

Bischöfe bzw. Priester.

In manchen Teilen der anglikanischen Gemeinschaft ist der Vorsitz für Frauen geöffnet, was inneranglikanisch zu Diskussionen geführt hat.

|

In welcher Form wird die Kommunion empfangen?

| Altorientalen |

|

Mundkommunion.

|

| Orthodoxe |

|

Mundkommunion.

|

| Katholiken |

|

Mund- oder Handkommunion. In der Praxis meist nur Brotkommunion.

Das Brot muss aus reinem Weizenmehl und natürlichem Wasser ohne Zusatz gebacken werden. Brot mit wenig Gluten ist ausnahmsweise erlaubt.

|

| Protestanten |

|

Die Kommunion wird immer in beiderlei Gestalt gereicht.

Seit dem 20. Jh. ist Traubensaft statt Wein zulässig.

Mit der Konfirmation wird die Zulassung zum Abendmahl gefeiert, das aber oft grundsätzlich für Kinder offen ist.

|

| Anglikaner |

|

Handkommunion bzw. in beiderlei Gestalt.

Der Empfang der Kommunion wird als Ideal angesehen.

|

Wer darf an der Feier (nicht) teilnehmen, d. h. „Interkommunion“ pflegen?

| Altorientalen |

|

Interkommunion gibt es nur zwischen den orientalisch-orthodoxen Kirchen, nicht aber mit der assyrischen Kirche.

|

| Orthodoxe |

|

Streitpunkt mit den reformatorischen Kirchen bleibt die Frage nach der apostolischen Nachfolge im Bischof- und Priesteramt, was Auswirkungen auf die Frage der Interkommunion hat.

Volle Kirchengemeinschaft mit der römisch-katholischen Kirche haben die mit ihr unierten griechisch-katholischen Kirchen.

|

| Katholiken |

|

Kommuniongemeinschaft besteht nur mit den mit Rom unierten katholischen Ostkirchen.

|

| Protestanten |

|

Mit der Leuenberger Konkordie (1975) wurde die Abendmahlsgemeinschaft zwischen lutherischen und reformierten Kirchen hergestellt.

|

| Anglikaner |

|

Seit dem 20. Jahrhundert praktizieren viele evangelische und anglikanische Kirchen eine prinzipielle „eucharistische Gastfreundschaft“ bzw. „eucharistische Gastbereitschaft“ (auch „offene Kommunion“) und betrachten alle Getauften auch aus anderen Konfessionen als eingeladen.

|

Teil 1 der Serie:

katholisch / evangelisch: Was sie verbindet, was sie trennt

Teil 2 der Serie:

Verständnis der Heiligen Schrift

Teil 3 der Serie:

Teil 4 der Serie:

Teil 5 der Serie:

Teil 6 der Serie:

Teil 7 der Serie:

Teil 8 der Serie:

Teil 9 der Serie:

Teil 10 - Ende der Serie

weitere Informationen zu

E-Mail-Adresse: redaktion@dersonntag.at